軌跡

イベント「おちらと木綿街道」開催

イベント「もち街木綿街道」開始

出雲市立木綿街道交流館開館

大型空家「旧石橋酒造」の活用開始

「木綿街道振興会」へ名称変更

…商店街振興を前面に出した名称では活動への協力者を募れないことから。

この頃から、少しずつ観光振興に取り組み始める。

※あしたのまち・くらしづくり活動賞 内閣官房長官賞受賞

※しまね景観賞 景観づくり貢献賞受賞

Cafeことん改修開始

※住まいのまちなみコンクール 国土交通大臣賞受賞

※中国地方地域づくり等助成事業 大賞受賞

古民家あかりを事務局に

宇美神社縁切り縁結参詣開始

交流館内「ごはん屋棉の花」開業

旧石橋酒造活用に向けての調整(有)玉木製麺、(株)NOTE等との連携

(株)クロスロード設立、出資

旧石橋酒造 (株)クロスロードへ譲渡

旧石橋酒造改修工事開始(母屋は古民家ホテル、酒蔵は商業施設に。)

「木綿街道」商標取得

木綿街道探訪帖新体験追加(8体験→14体験)

宇美神社の縁切縁結び参詣者増加

お弁当事業、NIPPONIA朝食事業開始

・イトウケンチク分室

・サードバレルブリュワリー

・WOODWORKS、

・IZUMO BREWING CO.MOMEN

・來間屋倉庫Cafe/Space

街道内に新たな宿泊施設 木綿街道の宿 古民家あかり開業

酒石橋施設内のテナント「文吉たまき」「IZUMO BREWING CO.MOMEN」が閉店

R4年度末には新型コロナ感染症がある程度収束

サードバレルブリュワリー(日本海貿易)休業

商業施設「酒石橋」リーシング先未決→売却へ

新町にポタミ舎(複合施設)開業

※松江観光ツーリズム協会 観光大賞受賞

観光大賞副賞により、本石橋邸内を改修、一式飾り展示館設置

木綿街道探訪帖オンライン予約サイト設置

宮の町に新たな宿泊施設「RITA出雲の新施設」設置、年度内開業へ

商業施設「酒石橋」売却先決定

サードバレルブリュワリー(日本海貿易)→出雲大國ビールへ

木綿街道振興会の、これまでとこれから

1.木綿街道とは

木綿街道振興会の活動を開始したのが、2004年のことである。誰にも目を向けられることのなかった長さ約400m程の小さなまちなみを住民自らが「木綿街道」と名付け、その町並みを全国的にも名前を知られる場所にした約20年の道程を振り返りながら、何もないところから始めたまちづくりの中で私たちが導き出したまちづくりの考え方やこれからの木綿街道について述べたい。

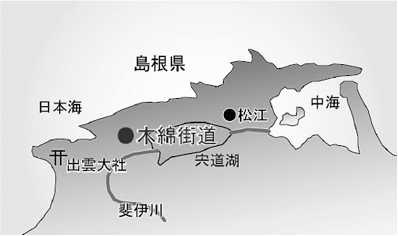

木綿街道とは、島根県出雲市平田町にある通りの名称である。昔からある呼称ではなく、2001年に開催したイベント名から派生した地域名で、現在では古くからそのような名称であったと考える人も多い。

出雲市平田町は「雲州平田」とも呼ばれ、出雲大社と松江をつなぐ中間地点にある。雲州とは古くは「出雲の国」と呼ばれていた地域のことである。

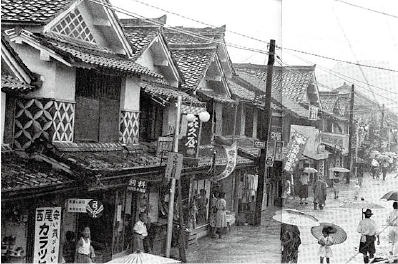

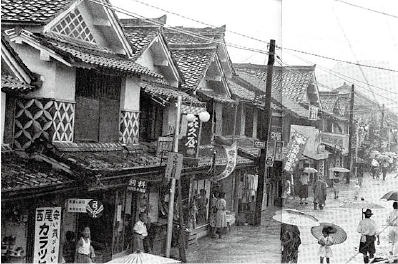

雲州平田は、江戸時代中期より宍道湖と平田船川運河の水上交通を利用した木綿を始めとする物資の集散地として繁栄した。雲州平田を集散地とする木綿製品は大阪で「雲州木綿」と呼ばれ、その品質の良さが評価され取引を増やし、江戸時代後期には木綿関連の商人を中心とした文化の全盛期を迎えた。その頃より雲州平田特有の特徴的な家並みが形成されていった。

木綿から生糸、生糸からレーヨンへと変遷しつつ、長く繊維産業の町として栄えたが、海外製品に追われ、繊維産業は徐々に縮小していき、また、交通の面においても平田船川運河の水上交通が廃れ、交通の要所という役割を失い、時の流れとともに商店街も衰退への歩みをたどることとなる。

昭和後期の都市開発により、繁栄の中心地であった平田本町地区の伝統的な建物群は全て壊され、現在、雲州平田の伝統的な建物が残るのは木綿街道のみとなっている。

2.まちづくり第一期

~木綿街道の命名から石橋酒造廃業まで

…平成13年(2001)~平成19年(2007)

前述のとおり「木綿街道」命名のきっかけとなったのは2001年に、街道内外の有志が集まり開催した「おちらと木綿街道」というイベントである。「おちらと」というのは出雲弁で「のんびりと」という意味である。

このイベントが目指したものは、「誰も興味を持つ人のいないこの場所に残る、雲州平田の伝統的な町並みを多くの人に知ってもらいたい」ということであった。周囲から見ればこの場所は、老朽化した家屋が多い場所であり、住民の中には、そこに暮らす誇りを失った人もいるような場所であった。第一回目のイベントにおいて開催側の予想を超えた5,000人余りのお客様に町並みを訪れていただいたことは大きな驚きであった。

何年か開催を重ね、参加者の皆さんからこの町の伝統的な建物や町並み景観を褒められたりするうちに、私達の中に町並み保全やまちづくりという意識が芽生えてきた。しかし、それと同時に、街道内で大規模なイベントをすることによって起きたいくつかの弊害に心を痛めるようにもなった。

町の中でイベントをするということは、一部の住民にとっては歓迎できることではなかった。町の住民でもない者が町中で我が物顔に遊んでいるのは愉快でない」と感じる人がいて当然だ。イベント後などに町の皆さんから様々な苦情を言われると、町に関わることが嫌になり、活動から去る人々が出てきた。

一緒に活動してきた仲間であっても街道内に暮らす者と、街道外に暮らす者とでは活動への関わり方のスタンスに違いがあり、そこから綻びが表面化してきていた。それは、嫌なことがあれば去ることが出来る者と、何があっても街道から去ることが出来ない者との差から生まれたものである。町への関りを遊びと捉える者と、町への関りが暮らしそのものである者との差と言い換えても良い。

そのような状況の中、平成16年4月私達の会の前身である「木綿街道商業振興会」が立ち上がった。商業振興会は街道内の商店主で構成された会で立ち上げ時のメンバーは9名、そのうち1名のみの街道外の会員が私であった。街道外の私を何故一人だけこの会に誘っていただいたか。立ち上げ前からイベントに関わり、街道内の人達の立場をある程度理解していたからだとは思うが、実際はどのような理由かはわからない。

商業振興会立ち上げ前から、市町村合併の話が進んでおり、住民投票などを経て平成17年3月に平田市は消滅し出雲市と合併した。翌年の秋、街道内の観光案内施設「出雲市立木綿街道交流館」が完成し、平成19年には出雲市のまちづくり交付金事業の一環として、木綿街道の街並み形成に関する事業が始まった。以後4年間で、道路の自然石舗装や電柱美装化、修景計画策定、住民協定締結、修景計画に沿った修理、修景の事業費助成などが実施され、木綿街道の景観は以前と比べて格段に良質なものとなった。

まちづくり第一期最終年である平成19年に、街道内の造り酒屋石橋酒造が倒産した。これは木綿街道の20年の中で最も大きな出来事で、この後の木綿街道に大きな影響を与えることとなった。街道内の大地主「本石橋家」3代目の時代(1752年)に分家し創業した、島根県最大規模の造り酒屋「石橋酒造」は約250年の歴史を閉じた。

こんなことのあった年、私は商業振興会の事務局として活動の核に関わるようになった。

3.まちづくり第二期

~ 大型空き家旧石橋酒造の活用とコンクール受賞

まで…平成20年(2008)~平成25年(2013)

空き家になった石橋酒造は、翌年には平田商工会議所が出雲市に対して活用提案を提出し、平成21年には市の所有となった。

この時の方針は、市としては積極的な活用は行わないが、木綿街道の景観に大きく影響を与える建物であるので、景観保全に非協力的な買収先によって景観を損なう活用となることを防ぐために、とりあえず普通財産として所有し、民間活用を待つというものであった。よって、設置及び管理に関する条例は策定されず、そこに「ただ存在するのみ」という取り扱いで、800坪余りの大型空き家「旧石橋酒造」は木綿街道に残されたのである。

市が所有した段階で邸内に入り、清掃作業をすることが許された。二年間閉鎖されていた建物内部は荒れ果て、酒蔵内には廃業時の邸内の整理の際に残された雑多なゴミが集積され、目も当てられないような状態であった。

このような状態を何とかしなければ廃墟となってしまう、しかし、それを防ぐには大きな労力と資金が必要であった。そんな時、知り合いの建築士の方から、国土交通省住宅局の住まいまちづくり担い手事業のチラシをいただいた。補助率10/10、上限300万円、活動にかかった人件費の一部までも補助していただけるこの補助金は、当時自己資金がほとんどない任意団体だった私達にとっては夢のような補助金であった。

その時、その建築士の方から言われた言葉が今も心に残っている。振興会みたいな小さい任意団体ではこんな補助金をもらうのはまず無理」と。確かにそうかもしれない、国の補助金、しかも300万円もの大金…当時の振興会の年間予算の3倍であった。しかし、真摯な思いと制度の主旨に沿った整合性のある事業計画があれば採択は夢ではない」と反発する気持ちも芽生えた。

すぐに準備を始め、応募書類を自分達なりに揃え、応募に漕ぎつけた。結果、私達は平成22年度住まい・まちづくり担い手事業の支援対象団体として「旧石橋酒造の継続的な活用の為の建物調査と活用実験事業」に取り組むこととなった。この事業により、旧石橋酒造の清掃作業、専門家による建物調査、4種の活用実験、専門家を交えた活用提言等を行なった。

これらの活動の協力者を募るため、平成22年6月に商店会活動的なイメージを持つ「木綿街道商業振興会」から「木綿街道振興会」へと名称を改めた。

多くのボランティアの協力を得ながら、1年間この事業に取り組み、事業終了後も出雲市の許可を得て、振興会の事務局を旧石橋酒造内に置き、活用実験を続けた。このことにより旧石橋酒造は以前の廃墟から蘇り、多くの人々を迎え入れ、様々なコミュニティを育んだ。

旧石橋酒造に事務局をおいての活動期間中、私達はいくつかのまちづくり系の賞を受賞している。これらの応募は、私達の活動を多くの人に知っていただき、木綿街道の名前を世に出していくためのチャレンジであった。平成22年総務省地域づくり総務大臣表彰団体表彰、平成23年あしたのまち・くらしづくり活動賞内閣官房長官賞、平成24年しまね景観賞景観づくり貢献賞、そして、平成25年には住まいのまちなみコンクールの最高賞である国土交通大臣賞を受賞することが出来た。

住まいのまちなみコンクール応募の数か月前、平成25年2月に大きな出事が起きる。

旧石橋酒造の建物用途と使用状況が消防法に合致していないとして閉鎖を言い渡された。

その後、出雲市議会でも、木綿街道振興会は条例のない建物を無許可で占拠していたのか」といった質問がなされ、市の許可を得て使用していたにも拘らず、市は答弁を避けた。

条例のない普通財産の使用許可を出したとは答えられなかったからであろうが、名誉を大きく傷つけられた私達は当然反発し、名誉回復に動いた。

このことがその後の数年、出雲市と振興会の関係性が少々気まずくなる元となった出来事である。

今、その頃のことを振り返り、あの時どうするのが正解だったのかを思い返すが答えは出ない。

市の担当課の善意の中で起きた出来事であり、誰も悪くなかった。市への反発は、決して賢くはない選択だったのかもしれないが、その時は吹けば飛ぶような私達だけれど、その名誉を傷つけられることを許すことが出来なかった。

今同じ事が起きたら、少し大人になった私達は同じ方向を選ぶのだろうか?…やはり答えは出ない。

旧石橋酒造を共に活用し愛した人達が、その後も活用を続けられるように署名活動をするという話が持ち上がった。

有難い申し出ではあったが、その話はお断りした。

たとえ何万人の署名が集まったとしても法令違反が翻ることはないと考えたからだ。

しかし、せっかくの思いを無にすることが忍びなく、その気持ちを込めて、当時ブームになりかけていた動画「恋するフォーチュンクッキー木綿街道ver.~旧石橋酒造のためにみんなで踊ってみた~」を制作し、Youtubeに公開した。

ご覧いただければその頃の私達の気持ちが少し伝わるかもしれない。

公開後、一気に再生回数が伸び、多くの方が木綿街道旧石橋酒造で何かが起きたことを知ることとなり、様々な反応が起きた。

この動画の公開も是であったか非であったか。

それも総括は出来てはいない。ただこの動画を見返せばいつでも、私達は決して孤独ではないと感じ、温かい気持ちと活動への勇気をもらえる。

この曲の歌詞に「未来はそんな悪くないよ。人生捨てたもんじゃないよね、あっと驚く奇跡が起きる」とある。

またいつかこの建物の扉が開かれる日が来てほしい。

そう皆が願ったことが数年後現実となり、この歌詞のとおり、本当にあっと驚く奇跡が起きることとなる。

当時、未来を知らない私達は暗い気持ちを持ちながら、夏に住まいのまちなみコンクールの応募書類を書き、平成25年暮れには最高賞受賞の連絡をいただいた。

この受賞は暗い話題ばかりで辛かった年の終わりにいただいた私達への最大のご褒美であった。

人生は本当に捨てたもんじゃないのだ。受賞により、今にも消えそうだった活動への意欲が辛うじてつながった。

このことが私達にとっての受賞の最大の意義ではなかったかと思う。

この賞の審査員である東京大学の大月敏雄先生との出会いと先生からの学びが私達のそれまでのまちづくりの考え方を変えた。

受賞後、住まいのまちなみネットワークに加入し、継続的に先生にお話を聞く機会をいただき、また、シンポジウム講師としてや、先生らがAirbnbと取り組まれた民泊に関する研究のフィールドとして木綿街道においでいただき、先生の考え方に触れたことは私達にとって掛け替えのない成長の糧となった。

受賞前後の数年間で私達は、賞に値する団体であり続けられるように振興会の活動についての整理を行っている。

活動目的が本筋から外れるのを防ぐために事業内容を、①景観保全 ②観光振興 ③イベント開催 ④空き家・空き店舗対策 ⑤次世代育成の5つのみとし、該当するもの以外は振興会の事業としては行わないこととした。

このことは、自分達の活動の在り方を客観的に見る効果があり、流れのままに行ってきた活動を体系化し、ひとつひとつに意味を与え、それぞれの活動の進むべき方向を見定めることにも大きく役立った。

整理をしていく過程で活動を見直していくと、誰を基準とした考え方を持って決断すべきなのかということに思い至った。

今まで街道内の商業者である私達の思いだけで進んできてはいなかったかと反省する面も出て来た。

街道内には多様な人が多様な思いを持って暮らしている。

それぞれにとっての暮らしやすさとは何か。

どんなに町の景観が良くなり、観光客が来るようになったとしても、今ここに住んでいる人が暮らしにくくなっては本末転倒ではないのか。

私はこの町の人達が大好きだ。

振興会の皆はもちろん、いつも励ましてくれるおばあちゃんや、遠くからでも手を振ってくれるおじいちゃんも。

会えば立ち話をし、笑いあえるたくさんの人達がいることは私の人生の宝だ。

この人達が暮らしにくいと感じる町にしては絶対にいけない。

このような思いに至ったのは、大月先生や住まいのまちなみネットワークの他の団体の皆さんの活動の視察などから、学びを得ることが出来たからだと思う。

独りよがりで拙速な地域振興策により住民の穏やかな暮らしが脅かされるような在りかたではいけない。

住んでいる人が暮らし良く、訪れた人も心穏やかに過ごせる町に、という現在の私達の理念は、この頃に生まれたものである。

国土交通大臣賞の受賞によって、他の団体のように行政からの待遇が大きく変わるようなことは、私達にはあまりなかったが、私達自身の活動の在り方をより良いものにする為に、どこに向かい何をするべきかが見えるようになり、受賞後の活動を大きく飛躍させる契機となった。

4.まちづくり第三期

Cafeことん開業と指定受理受託、旧石橋酒

造再開発まで…平成26年(2014)

~平成31年(2019)

受賞後からの第三期はまさに激動の6年間であった。

平成26年3月に、前年よりカフェとして改修を始めていた街道内の古民家の改修と開業準備を終え「Cafeことん」を開業した。

Cafeことんは、街道内に点在する空き家活用のモデルケースとして設置したカフェである。

空き家の家主さんから、固定資産税程度の少額の家賃で、10年間借り受ける代わりに、家主さんには改修について負担は求めない。必要な改修費は振興会の自己資金や補助金等を活用しまかなう。改修費の節約のため、専門家以外でも出来る解体、改修の一部は会員とボランティアで行う。完成後10年間の活用により、かかった経費を回収し、10年後には家主さんにお返しする。このような仕組みであれば家主さんの負担なく街道内の空き家活用が進むのではないかと考えたのである。

開業から4年間は補助金の縛りにより、私達がカフェを直営し、5年目(平成30年4月)からはサブリース運営にシフトし、「trattoria814」という人気のイタリアンレストランになり、街道内に若い層のお客様を集めている。

飲食業経験のない私にとって4年間のカフェの直営は並大抵なことではなかった。しかし、手探りの日々ではあったが、お客様との関わりの楽しさ、飲食業の厳しさ、運営のノウハウを知ることが出来た。サブリースを決め、閉店をお知らせした時、沢山の方々が残念な気持ちを伝えてくださった。私達も寂しい気持ちはあったが、「ようやくこの場所での目的を全う出来た」という達成感が勝った。

私達のこの場所での真の目的はカフェの運営ではなく、老朽化し景観の連続性を妨げていた空き家を持続的な活用に向かわせるということであった。新しい運営者が入り、新しい人を街道内に呼び込む場所になることが、この建物や町にとって、また、振興会にとってこの上ない喜びなのだ。この場所を無事家主さんにお返しする日が来るまでと、trattoria814の運営のサポートを続けている。

平成27年初夏、木綿街道内の観光案内所「出雲市立木綿街道交流館」の指定管理者の公募があった。前述のとおり、木綿街道交流館がオープンしたのは平成18年であり、その後10年間は、別団体が指定管理者として施設を管理されていた。

木綿街道交流館の設置目的は「木綿街道地域の観光振興と地域振興」である。その設置目的は振興会がこれまで行ってきたこととまるで重なっていた。開館から10年、本来、指定管理費を使って全うされるべき様々な地域振興策を、振興会が事業費と労力を投じて担うという不条理が発生していた。

前指定管理者に対して、振興会と合流し応募する、という提案を行ったが受け入れてもらえず、前指定管理者と競合するという、どうしても避けたかった事態となった。振興会内部でも賛否両論はあったが、判断は出雲市に任せることとし、精一杯の事業計画を立て応募した。

こうして私達は、年間600万円余りの指定管理費を得て、木綿街道の地域振興と観光振興を続けることになった。このことは住民の皆さんにも賛否両論も巻き起こしたが、私達が地域に対して誠実であり、より良い施設にする努力をしてきたことで、指定管理5年目の現在はご理解とご支援をいただけるようになった。

指定管理1年目の平成28年秋、旧石橋酒造の活用に向けての動きがあった。

木綿街道近くに江戸の昔から戦前までの間、全国に名を馳せた平田の名物うどん「文吉うどん」があった。讃岐うどんのような包丁切りのうどんとは違い、素麺などと同様の手延べ製法で作られたうどんだ。手延べの為、グルテンの方向が均一でつるつるとした滑らかな食感は稲庭うどんと似ているが、油を使わず卵を使用した風味の良い卵麺であるところが特徴的だ。戦災により途絶えていたものを地元の製麺会社が復活させていた

この製麺会社から、文吉うどんのルーツである木綿街道に文吉うどんに特化した店舗を持ちたいので、適切な場所の紹介をお願いしたいという旨の連絡が入った。希望は、30~40席程度の小規模な古民家であったが、私は小さな古民家だけでなく旧石橋酒造も案内した。それが玉木製麺の玉木暢氏との出会いであった。

その頃の旧石橋酒造は、閉鎖から3年が過ぎ、また元の廃墟となっていた。活用提案は出るものの、実行性の乏しいものばかりで、出雲市が別地域に普通財産として所有していた古民家の取り壊しが決まったこともあり、まさに取り壊し寸前という状態であった。

玉木氏は、木綿街道の恋するフォーチュンクッキーの動画を見てくださっていて、活用について前向きな検討を申し出てくださった。

同じ時期に、丹波篠山でNIPPONIAの活動を進めておられる一般社団法人ノオトの皆さんに木綿街道を視察いただいた。日本の古民家再生と活用の最先端を切り開きつつ進まれている方々においでいただけたことに驚きと感謝しかない。

そして、そのすぐ後、旧石橋酒造活用のキーマンである小田切俊彦氏と会う。当時は宮崎県日南市で非常勤の特別職として活動されていた。木綿街道へは玉木氏の依頼による訪問であった。小田切氏はこの後、NIPPONIAの手法による旧石橋酒造の活用に関するマネジメントの為、(株)NOTEに所属され、現在は(株)NOTEのユニットマネージャーとして日本全国のNIPPONIAの開発に携わっておられる。

旧石橋酒造のプロジェクトは急速に動き始めた。土地と建物の取得のため、(有)玉木製麺、木綿街道振興会、街道内老舗、振興会会員個人、地域住民などが出資し(株)クロスロードが立ち上がった。この会社は、出雲市より一般的な価格よりも低価格で土地建物の委譲を受けるためと、改修資金の借り入れの為、地元銀行の地域案件として借り入れを可能にするための設立である。こうして、様々な方々のご支援により、恋するフォーチュンクッキーを踊った頃の私達が願ったとおり、まるで奇跡のように旧石橋酒造は私達のところに帰ってきた。平成30年7月17日のことであった。

そこから、旧石橋酒造は、母屋部分は(株)クロスロードより(株)NOTEの関連企業(株)NOTE雲州が借り受け、改修を行い「NIPPONIA出雲平田木綿街道」として運営会社(株)サウンドプランが運営している。酒蔵部分は(株)クロスロードが改修し、商業施設「酒石橋」として、レストラン「文吉たまき」と「coffee stand李庵」が入居し、営業がはじまった。

4.まちづくり第四期

コロナ禍から収束まで…令和2年(2020)

~令和5年(2024)

2019年年末から、中国武漢市から始まった新型コロナウイルス感染症(COVID-19)はわずか数カ月ほどの間にパンデミックと言われる世界的な流行となり、これまで考えたこともなかった状態が私たちのまちづくりをも飲み込んでいった。

木綿街道を訪れる観光客は、これまでの3割ほどになり、コロナ禍の影響を街道内の飲食店が真っ先にかぶることになる。比較的小規模で、負債のない「trattoria814」「ごはん屋棉の花」は、お弁当やオードブルにより、新しい営業形態での客層を掴み、経営を続けることができた。しかし、2020年春にオープンした「文吉たまき」「coffee stand李庵」については、規模が大きいことやや店舗賃料が高いことなどに苦しめられ、厳しい営業を続けていた。2021年「coffee stand李庵」は移転し、後をフレンチレストラン「IZUMO BREWING CO.MOMEN」が引き継いだ。

2021年には街道内に他にも新しい事業所がオープンした。「イトウケンチク分室」「WOODWORKS」「3rdbarrelbrewery」「木綿街道の宿古民家あかり」「來間屋Cafe/Space」等街道内の空き家を活用した店舗や事業所、宿泊施設などがオープンし、コロナ禍で、沈みがちな木綿街道を新しい人達の活気で支えてもらえたことは本当にありがたいことだった。

どんな時でも、木綿街道は何かしら前に前に進んでいる、と感じられることで、まちづくりに対する気持ちを維持できたと感じる。

2022年に入り、酒持田本店の文化財の道具蔵を改修した宿泊施設「RITA出雲平田酒持田蔵」が開業した。この開業により、街道内ではNIPPONIA20名、古民家あかり6名、RITA出雲3名で、最大29名のお客様に木綿街道内にお泊りいただけるようになった。宿泊施設が街道内にできることは、街道内での滞在時間や購買金額を増やすことにつながり、木綿街道の観光まちづくりを大きくステップアップさせることが出来た。

2022年に入り、未だコロナ禍収束は見えてこなかった。6月には、「文吉たまき」「IZUMO BREWING CO.MOMEN」の両店とも閉店し、商業施設「酒石橋」は再び空き家となり、リーシング先を求めることが始まった。施設の規模が大きいことや賃料、コロナ禍、木綿街道の集客力などがネックとなり、リーシングは難航した。

この頃の木綿街道振興会の財政状況については、驚いたことの年々経常収益は増加している。これは、木綿街道内の飲食店「ごはん屋棉の花」の収益が上がっているからである。コロナ禍に入ってからの「棉の花」は、存続のためにいち早くお弁当事業を開始した。幸運なことに地元の町内会、コミュニティセンター、学校などから多くの受注をいただくことができ、店舗内飲食の減少を補うことができた。また、NIPPONIA出雲、RITA出雲、古民家あかりの朝食業務の受注を受けることができたことで、さらに売り上げを上げることができた。

このように事業所としての営業収益の確保のために振興会は動いたわけだが、収入増加によりコロナ禍の政府よりの助成金はほぼ受けることはできなかった。他の飲食店では、助成金取得のために店舗を休みにしたところもあるが、振興会はそうはしなかった。いろいろ考え方はあるかとは思うが、働かずに助成金を受けるよりも、新しい形態での売上げ確保に早急に動く方が大事であると考えたからだ。

今思い返せば、プロジェクト達成までの紆余曲折の時期、いつも変わらず私達に寄り添い続けてくださった小田切氏の存在がなくては、決してここまでは来られなかった。彼への感謝は言葉では伝えきれないほど深い。このプロジェクトは、その後紆余曲折あり、コロナ禍により、酒蔵部分の商業施設が空き家になり、しばらく経つ。

しかし、2025年の初頭、また、よい方向に進む兆しを感じる出来事があり、木綿街道がもうワンステップ先に進める気がしている。その件についても、小田切氏への感謝は尽きない。

小田切氏は地域の人間が嫌がる方向には絶対に舵を切ることはない。様々な方と出会い、活動を共にしてきたが、小田切氏ほど信頼のおける人は今までいなかったと感じる。

小田切氏は現在は、NIPPONIAから離れ、自分の理念を貫くために新しい会社「株式会社つぎと」を立ち上げ、日本全国の残すべき建物や伝統的な営みの持続性を高めるための収益事業を育て、未来に向けて繋いでいくことに、日々苦しみもがきつつも、そういう人生を楽しんでいるように私には思える。

全く規模は違うけれども、彼は私に似ている。私もまた、何もない木綿街道を苦しみもがきながら、今の形にしてきた。「木綿街道なんて何もないところで何かしたって無理」「ただの住宅地に観光客が来るわけない」「木綿街道の事は木綿街道でやればいい。周りを巻き込むな」「何の魂胆があって儲けにもならないことをしているか」様々な言葉を浴びたし、完全無給の日々も長かったが、私はそんな人生をいやだと思ったことはない。

今、木綿街道にはたくさんの人がいる。古くからいる住民も、老舗の人たちも、最近入った若い人も。その人たちが皆仲良く、町の中で見かければ「おーい」と手を振ることができる人たちがたくさんいて、困ったことがあれば助けてと言いあえる。私がそんな素晴らしい人生を歩けているのは、木綿街道の仲間たちがいるからだと思う。

/

5.これからの木綿街道

そして、木綿街道が、これから取り組むべき最大の課題、町なみ景観保全について述べたい。

2025年現在、木綿街道内の伝統的な建物の改修に保存制度の適用はない。出雲市の町並み保存地区にさえなっていない。住宅改修は自由で、費用は全額自己負担となっているため、町並み景観を積極的に守る術がない。

そのような中、木綿街道に暮らす人の多くは、自分の家であっても、自分の好き勝手な色やデザインには出来ないことを意識している。それは、協定や制度などの縛りから来るものではなく、伝統とは異なる異質な建物を街道内に存在させることへの、漠然とした外圧を察知しているからだ。

それならば、景観はある程度守られるのではないかと考えられる方もあるかもしれないが、それは違う。改修の際に、古い感じにするから大丈夫だと言われても、その方の「古い感じ」と「雲州平田の伝統的な」とは全く異なるのである。抑えられた予算内でなされる「古い感じ」は新しいものよりも好ましくない場合も多い。そのような改修が街道内に頻発すれば、木綿街道は調和を失い、なんとも形容しがたい奇妙な町になっていくのだろう。

住民の暮らしを大事にと言いながら、建物改修には不自由を強いることへの矛盾を感じながらも、やはり、この町には町並み保存の制度適用が必要だ。このまま木綿街道が伝統的な建物を失っていくことは、この町の魅力の本質部分を失うことなのだ。

この木綿街道の町並みという素晴らしきものを残すことが、木綿街道全体、また周辺地域全体の振興につながることと信じ、行政と住民の皆さんと手を携えていきたい。そして、木綿街道が重要伝統的建造物群保存地区に選定されるという、活動を始めたころからの夢がかなうと良いと思う。

私はこれからも、まちづくりを通して、木綿街道が木綿街道である原点を残していきたいと思っている。

それは、老舗の伝統的で誠実な仕事、酒蔵や醤油蔵の仕込みの活気、生姜糖を煮る香り、宇美神社の静寂、それぞれの家の中に灯る温かい灯り、町に暮らす優しい人々…木綿街道にある美しいもの達がいつまでもここにあり続けられるように、日々を重ねていけたらと思っている。

平井敦子